2024-04-10

2024-04-10  329

329

一、基本案情

程序员L先生长期处于“996”工作模式下,承受着巨大的工作压力。某日,他在办公室突感身体不适,不得不提前请假返回家中休息。然而悲剧的是,L先生一回到家不久便不幸猝死。这场突如其来的灾难,让L先生的家人陷入了深深的悲痛之中,而随后人社局对工伤认定申请的拒绝,更是给这个家庭带来了双重打击......

二、 法律分析

《工伤保险条例》 第十五条规定,职工有下列情形之一的,视同工伤:(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的。本案中,人社局认为L先生的死亡不符合《工伤保险条例》第十五条第一项的规定,因为他并非在工作时间和工作岗位上死亡,并且在感到不适后没有立即送医。

事实上根据人力资源和社会保障部发布的《关于如何理解<工伤保险条例>第十五条第(一)项的复函》(国法社函〔2016〕16号)(以下简称“复函”),该部门规范性文件规定了,“在认定第十五条第一项上,应当严格按照工作时间、工作岗位、突发疾病、径直送医院抢救等四要件并重,具有同时性、连贯性来掌握......至于其他情形,如虽在工作时间、工作岗位发病或者自感不适,但未送医院抢救而是回家休息,48小时内死亡的,不应视同工伤。”基于该复函,司法实践中存在大量劳动者加班猝死,或者身体出现不适后自行休息时猝死等情形,大多被认为无法视同工伤。

虽然《工伤保险条例》第十五条第一款规定的“视同工伤”的条款在设计时充分考虑到突发疾病或在48小时内抢救无效死亡的情况可能与工作过程中的劳累和紧张状态相关联,从而实质上扩展了工伤保险的覆盖范围,保障了这部分人的权益。1但是如果仅以字面意思理解这四个要件,将会不当地限缩视同工伤情形的认定,不利于对劳动者权益的保护。

本文试图从L先生的猝死情形展开,结合目前全国各地的典型案件、劳动法和社会保障制度立法精神,详细分析在非工作岗位、工作时间内猝死认定工伤的合理性。

三、案例分析

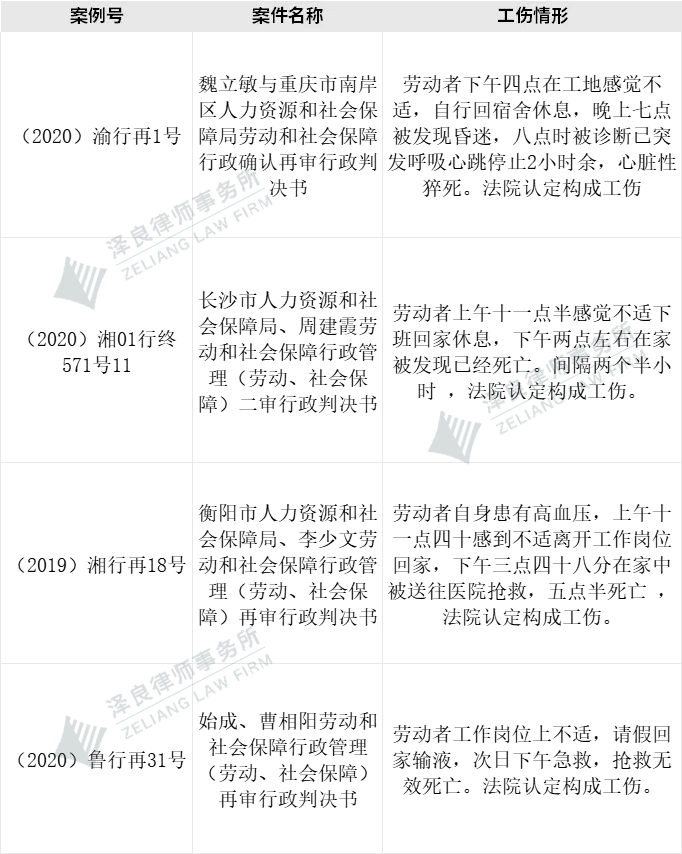

笔者以类似的情形检索各地高院的判决,发现即使在《复函》对十五条第(一)款适用规定要求以四要件为核心的限制下,众多判决也出于保护劳动者的立法目的与精神,对视同工伤的认定进行实质性的解释,支持认定劳动者的猝死为工伤,以下是几个代表性案例:

通过阅读上述案例,笔者总结了五项可行的论据,用以支持工伤认定的合理性:

1、对工作时间与工作岗位的认定,应当结合工伤保险的立法目的解释。

《工伤保险条例》第十五条特意采用“工作时间与工作岗位”,而非第十四条的“工作时间与工作场所”,其立法意图在于强调岗位职责和工作任务的重要性,而非单纯关注工作地点。这一表述的宽泛性意味着,对于工伤认定,我们应有更灵活的解释。实际操作中,如劳动者在家中加班或外出执行公务期间突发疾病死亡,若仅以工作场所作为认定标准,将不当地缩小工伤认定的范围,不利于维护劳动者权益。在[(2017)最高法行申6467号]案件中,最高法院明确指出,将“工作岗位”理解为包含在家加班工作的情形,是对法律条文的正常解释,并非无根据的扩张。对于劳动者发病和死亡是否发生在工作时间内的不确定性,应本着倾向性保护职工合法权益的原则,作出有利于职工的事实推定。2并且,在2018年最高院作出(2018)最高法行申10600号裁定,认为单位宿舍应视为工作岗位的合理延伸,应认定为视同工伤,这也是对上述裁判精神的进一步支持。3

2、“突发疾病死亡”应认为是在工作岗位上突发的疾病导致死亡结果,而非在岗位上死亡。

在工伤认定过程中,关键在于疾病是否在工作岗位上突发并导致死亡。这不仅涉及疾病发生的地点,更着重于疾病发生的时间、劳动者的工作状态,以及疾病与工作的直接联系。即便劳动者在离开岗位后不久死亡,只要证明疾病是在工作期间突发且密切相关,其死亡也可能被视作工伤。《复函》强调,应考虑疾病发展的连续性和与工作状态的同时性,因此,死亡地点并非决定因素,而是疾病突发与工作的相关性,以及死亡与疾病的因果关系。劳动者因岗位上的不适暂时离岗休息是正常的自救行为,若因此无法认定工伤,将违背工伤保险的初衷。对于脑溢血、猝死等突发疾病,其与工作强度和环境的关联性,以及从病发到死亡的时间跨度,都应纳入工伤认定的考量,而非仅以岗位上的猝死为条件。

在(2020)渝行再1号,劳动者下午四点在工地感觉不适,自行回宿舍休息,晚上七点被发现昏迷,八点时被诊断已突发呼吸心跳停止2小时余,法院正是把握了病情发展的连续性,认为是岗位上突发的疾病引起的死亡结果,予以认定工伤。

3、“径直送医”并非认定工伤的强制性条件。

在工伤认定中,“径直送医”不应被视为强制性条件。《工伤保险条例》旨在保障劳动者在工作中的健康安全,而非规定事故发生后的应对措施。劳动者在发病后的行动可能受到多种因素的影响,如对病情的判断、医疗资源的可及性、个人习惯等,先休息再求医属于合理的自救行为,不应影响工伤认定。要求所有劳动者在发病后都立即就医,忽视了实际情况的复杂性和多样性。将“径直送医”作为工伤认定的强制性条件,不符合《工伤保险条例》的立法精神。

况且,《复函》仅是部门的规范性,不能对上位法《工伤保险条例》的适用增加适用的限制,因此《复函》强调四要件的重要性,只能作为司法适用的参考。

4、从猝死的突发性与不可预测性上看,自行回家休息以及未能径直送医具有合理性。

从猝死的不可预测性和突发性来看,劳动者在出现轻微症状时往往无法立即识别其严重性。心源性猝死,作为最常见的类型,其前驱期症状如胸闷、头晕等通常轻微,容易被忽视,而非立即寻求医疗救助。普通劳动者面对这些症状,基于常规的医学常识和行为模式,可能选择休息以期自愈。然而,病情可能迅速恶化,患者很快会失去自救能力,导致无法及时获得医疗援助。因此,在工伤认定中,不能简单地以是否“径直送医”作为评判标准,而应考虑猝死的突发性和劳动者对症状的认知能力。

5、劳动者死亡与岗位上疾病无关联的举证责任应由人社局承担

在猝死案例中,确认死亡与岗位上突发疾病之间的“连续性”应以两者的因果关联为关键。此过程中,举证责任的正确分配至关重要。根据《行政诉讼法》第三十四条,人社局负有死亡结果与疾病无关联的举证责任,必须提供充分证据证明其行政决策合法,基于确凿的事实和法律依据。若人社局未能履行这一责任,便无法驳斥死亡与疾病之间的关联性。而在猝死案件中,对工作期间突发疾病与其死亡之间的因果关系一般无需举证证明,可以按照《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十八条第一款第五项的规定精神,根据日常生活经验法则推定的事实可以直接予以认定。5在(2019)湘行再18号判决中,“衡阳市人社局并未提供证据证明左华为下午在家里病情恶化直至经医院抢救无效死亡与其当天上午在工作单位出现身体不适没有连续性和关联性”,根据日常经验,即可认定左某“上午身体不适与下午病情恶化直至抢救无效死亡是一个前后连续的、不可分割的病发过程”,从而支持了工伤认定。

四、总结

结合L先生案例,尽管其猝死未发生在传统意义上的工作岗位,但其长期加班导致的过度劳累与猝死存在直接关联。根据《工伤保险条例》的立法精神,保护劳动者权益应优先,故笔者认为L先生的死亡应视同工伤。

《工伤保险条例》旨在保障劳动者健康安全,其核心在于即使在非工作时间和地点,只要能证明疾病与工作直接相关,也应认定为工伤。法院在多个案例中已体现了这种实质性解释,强调疾病的发展连续性和与工作的相关性,而非单纯关注“径直送医”的形式要求。

劳动者面对突发疾病可能基于个人判断选择休息,这种行为不应影响工伤认定。猝死的不可预测性要求工伤认定考虑劳动者对症状的认知能力,而非机械地以是否立即就医为标准。且根据《行政诉讼法》,人社局应承担举证责任,若不能证明死亡与工作无关,则应认定工伤。这种实质性的判断不仅彰显了工伤制度保护劳动者生命安全和健康的立法初衷,也展现了法律对现代劳动实践的适应与尊重。

[1] 人力资源和社会保障部对十三届全国人大三次会议第4242号建议的答复 [2] (2017)最高法行申6467号,海南省海口市人力资源和社会保障局、俞俊杰劳动和社会保障行政管理(劳动、社会保障)再审审查与审判监督行政裁定书 [3] 来自alpha优案评析:湖南省溆浦县鲁艺建设工程有限公司诉湖南省溆浦县人力资源和社会保障局不服工伤认定案 [4] (2019)湘行再18号,衡阳市人力资源和社会保障局、李少文劳动和社会保障行政管理(劳动、社会保障)再审行政判决书 [5] (2020)渝行再1号,魏立敏与重庆市南岸区人力资源和社会保障局劳动和社会保障行政确认再审行政判决书

本文作者

© 2023 福建泽良律师事务所 All Rights Reserved